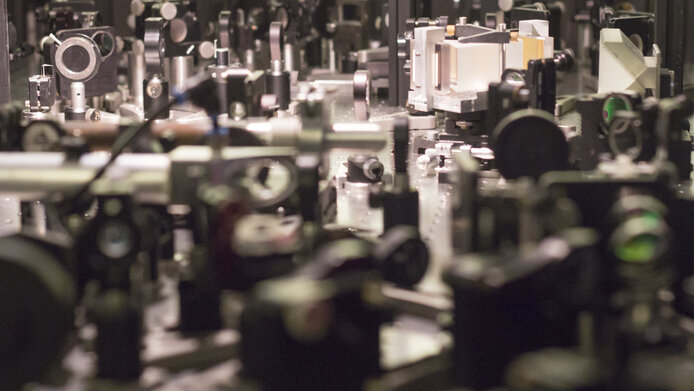

In den Labors im Keller der Technischen Universität Wien wird oft bis tief in die Nacht hinein gearbeitet. Ohne die Ablenkungen des Tagesbetriebs kann man sich voll auf Versuchsaufbauten und Messungen konzentrieren. In einer dieser Nächte, genau in jener vom 8. September 2001, waren in einem dieser engen Abteile der Physiker Ferenc Krausz und sein Team am Werk. Sie hantierten mit hochspezialisierten Laserlichtquellen, Neongas und einer Vielzahl von Kontrollinstrumenten. In den frühen Morgenstunden, alle waren bereits hundemüde, kam der Durchbruch: Die Wissenschaftler:innen hatten mit ihrem Experiment nachweislich extrem kurze Lichtimpulse im Attosekundenbereich hervorgebracht. Das ist so kurz, dass man damit die unvorstellbar schnellen Bewegungen von Elektronen, die um einen Atomkern kreisen, „ablichten“ kann – eine Errungenschaft, die bis dahin unmöglich schien.

22 Jahre später ist Krausz, der mittlerweile Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching bei München ist, wieder zurück in seinem alten Kellerlabor an der TU Wien. Wenige Tage zuvor wurde ihm der Nobelpreis für Physik 2023 zugesprochen und das Experiment, das damals in Wien gelang, war ein maßgeblicher Grund dafür. Gemeinsam mit seinen Co-Preisträger:innen Anne L’Huillier und Pierre Agostini hatte Krausz die Basis für Beobachtungen in bisher unerreichten Zeitskalen gelegt. „Wir können jetzt die Tür zur Welt der Elektronen öffnen. Die Attosekundenphysik gibt uns die Möglichkeit, Mechanismen zu verstehen, die von Elektronen gesteuert werden. Der nächste Schritt wird sein, sie zu nutzen“, sagte etwa Eva Olsson, die Vorsitzende des Nobelkomitees für Physik, in der Begründung der Preisentscheidung.